人類は古代から星空に魅了され、宇宙の謎を解き明かそうとしてきました。近年、その探究心は地球外の天体にサンプルを採取し、直接地球に持ち帰るという前例のないミッションとして実現しています。これが「小惑星サンプルリターンミッション」と呼ばれる挑戦です。サンプルリターンとは、地球から宇宙船を送り、他の天体の表面物質を回収して地球へ持ち帰るという極めて難易度の高い計画を指します。

最初にこのミッションを成功させたのは、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ」です。はやぶさが目指したのは「イトカワ」という近地球小惑星で、2003年に打ち上げられ、2005年に着陸、2010年に地球へサンプルを持ち帰りました。

はやぶさの成功は奇跡的とも言えます。計画中、エンジンの故障や通信途絶など多くのトラブルに見舞われましたが、JAXAの技術陣の粘り強い対応によってミッションを完遂できました。本格的なサンプルリターンを目指したミッションの中では、世界初の快挙です。

イトカワから持ち帰ったサンプルは、米粒ほどの小さな砂粒でしたが、そこには大きな情報が詰まっていました。地球の岩石とは異なる組成や構造を分析することで、太陽系形成の歴史や、小惑星がどのように進化したのかを知る手がかりが得られました。この成果は、世界中の科学者を驚かせる画期的な発見となりました。

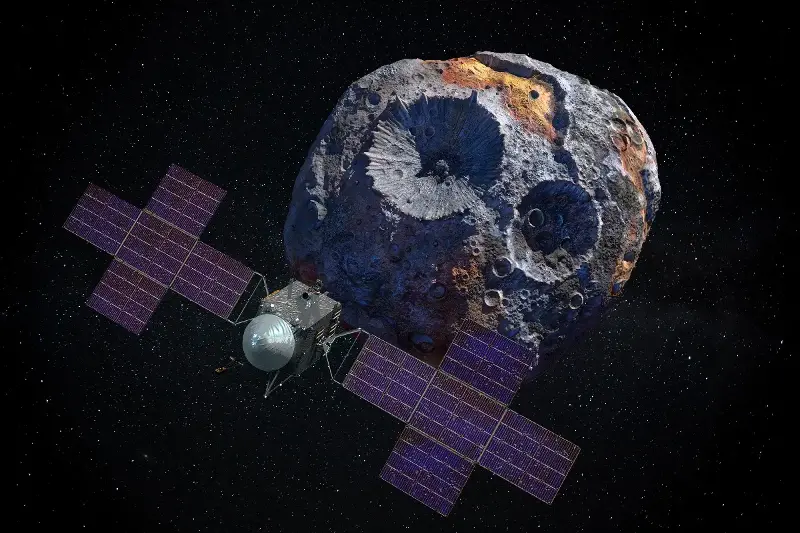

はやぶさプロジェクトの成功を受けて、世界各国も独自のサンプルリターンプロジェクトに取り組むようになりました。アメリカ航空宇宙局(NASA)は、「オシリス・レックス」という探査機を開発し、小惑星ベンヌからサンプルを採取し地球へ帰還するミッションを実施しました。このように競争が激化しつつも、国際的な協力と知見の共有が進んでいます。

2014年には、はやぶさ2の打ち上げが行われ、今度は「リュウグウ」と呼ばれる炭素質小惑星を目指しました。はやぶさ2は、着陸とサンプル採取、その後の離陸といった複雑な制御を二度も成功させ、2020年12月にサンプルカプセルを地球に届けました。このカプセルには、リュウグウの地表と地下の両方の物質がおさめられていました。

リュウグウのサンプルは、有機物や水分子を豊富に含んでいることが既に判明しています。これは「地球上の生命の起源」が宇宙に起源を持つかもしれない、という大胆な仮説を検証するための大きな手がかりになります。今後の研究成果にも大きな期待が寄せられています。

サンプルリターンミッションには技術的ハードルが数多くあります。小惑星の重力は極めて弱く、着陸やサンプルの採取は非常に繊細な操作が求められます。また、帰還カプセルは地球大気に突入する際に高温となるため、断熱や耐熱の技術も必須です。さらに、運用中の通信の遅れや異常も考慮し、その場で自律的な判断を下すためのロボット技術も不可欠です。

小惑星は、太陽系誕生時の「原始的な物質」をそのまま保存していると考えられています。地球のように大気や風雨にさらされていないため、サンプルは数十億年前のままの姿をとどめています。そのため、サンプルリターンによって得られる分析結果は、太陽系の歴史を読み解くカギとなります。

また、宇宙から持ち帰ったサンプルは地球の高性能なラボで詳細に調査することができます。表面観察や成分分析、さらには微細な有機物質の同定まで、幅広い研究が可能です。これによって、十分な量のデータを得て、仮説を検証したり、新たな理論を構築したりすることができるのです。

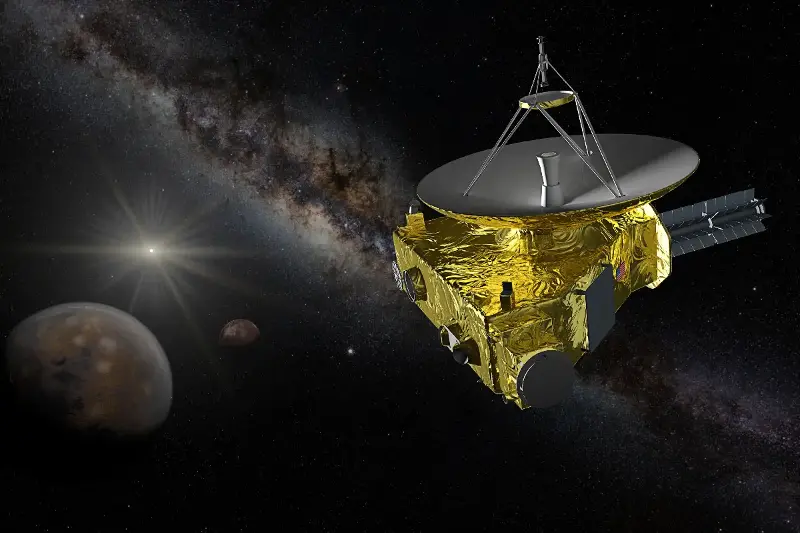

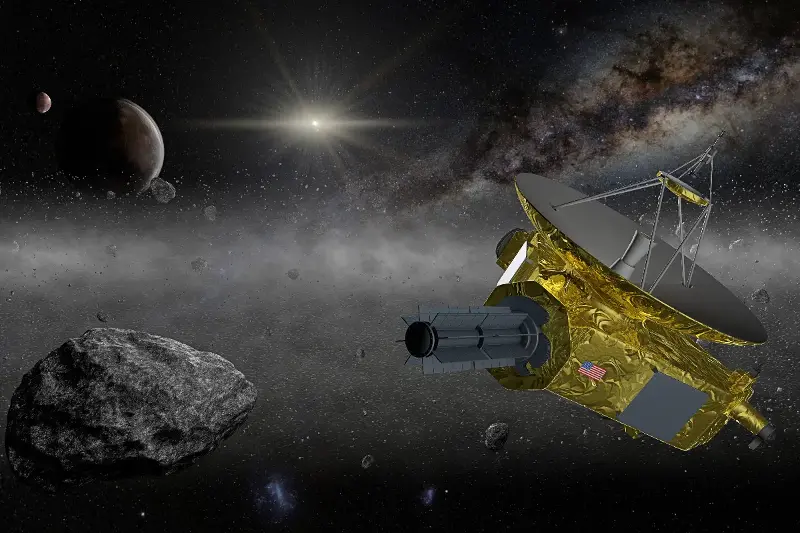

さらに、こうした技術的挑戦は次世代の探査にも繋がっています。将来的には、火星表面やその衛星、さらには木星や土星の氷衛星からサンプルを持ち帰る野心的な計画も構想されています。

日本のみならず、世界各国の宇宙機関が小惑星サンプルリターンミッションに参加することで、宇宙研究の裾野が広がっています。科学的な知見の増加に加えて、探査技術や材料工学、AI技術の進歩ももたらしています。

このようなサンプルリターンミッションの挑戦と成果は、日々の暮らしからは遠い存在かもしれません。しかし、私たちのルーツを探る旅であり、地球にいながら宇宙の成り立ちを知る手段でもあります。宇宙が育んだ謎の起源を求めて、これからも人類の探究の旅は続いていくでしょう。